Windige Prognosen

Alarmismus bei Waldbränden und die widerlegte Eskalationserwartung bei Stürmen

Die Berichterstattung der vergangenen Wochen über Waldbrände weckte bei mir Erinnerungen an die Klimaberichterstattung der 90er-Jahre, als heftige Stürme über Deutschland zogen.

Der Ton in den Medien klang bei den Stürmen ähnlich, die Zunahme der Wetterkatastrophen wurde vorausgesetzt - zu Unrecht, wie sich erweisen sollte.

Der glimpfliche Verlauf bei Stürmen lässt sich nicht kurzerhand auf Waldbrände übertragen, es sind unterschiedliche Phänomene. Doch der Vergleich beider Diskurse ermöglicht Folgerungen über die Rezeption des Klimathemas.

1. Waldbrände

Die globale Erwärmung hat örtlich Dürre und damit Feuerwetter verschärft, also für bessere Bedingungen für Waldbrände gesorgt.

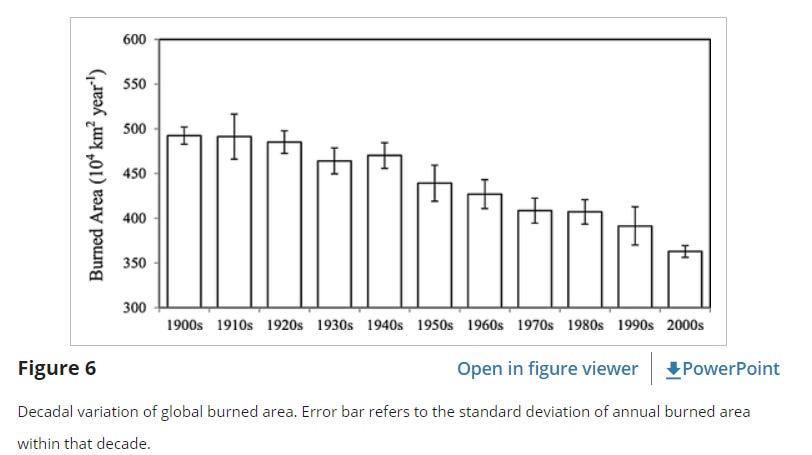

Trotz des erhöhten Risikos zeigen Daten global bislang allerdings einen abnehmenden Trend bei Waldbränden, schon seit langem.

Der Rückgang von Waldbränden weltweit betrifft auch die vergangenen 20 Jahre:

Insbesondere Südeuropa, wo Waldbrände der jüngsten Zeit medial im Fokus standen, erlebte einen positiven Trend, Waldbrände gehen zurück:

Gleichzeitig nahm die Waldfläche zu, sowohl in Südeuropa, als auch global.

Auch in Deutschland gibt es bislang nicht mehr Waldbrände als früher, wobei die jüngsten Dürrejahre die Zahl der Brände wieder steigen ließen.

Der neue UN-Klimabericht dokumentiert ein zunehmendes Waldbrandrisiko für viele Regionen der Welt.

Der Abwärtstrend der vergangenen Jahrzehnte zeigt indes, dass Vorsorgemaßnahmen wie Waldmanagement und Feuerbekämpfung den Klimaeffekt ausstechen können – eine Mahnung zur Anpassung an den Klimawandel, kein Anlass zur Beschwichtigung.

2. Stürme

Rückblick: Acht Orkane zogen Anfang der 90er-Jahre über Deutschland, sie pfiffen ein stürmisches Jahrzehnt an. Menschen starben bei Unwettern, Milliardenschäden entstanden.

Der „Spiegel“ schrieb 1995: „Orkanserien wie Anfang 1990 oder 1993 können bei weiter steigenden Wintertemperaturen in Europa zum Normalfall werden“. Das Magazin gab sich überzeugt: „Die Windgeschwindigkeiten nehmen zu.“

Als Kronzeuge fungierte wie noch immer üblich die Münchener Rück (Munich Re), die größte Rückversicherung der Welt, die ihre Prämien höheren Katastrophenrisiken anzupassen pflegt. „Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt“, zitierte der „Spiegel“ 1995 den Klimaexperten der Versicherung, Gerhard Berz.

Seit Anfang der neunziger Jahre machten Sturmschäden „in bis dahin ungekannten Größenordnungen“ der Branche schwer zu schaffen. Der Versicherungskonzern sehe sich als “Opfer des Treibhauseffekts, der die irdische Windmaschine immer stärker antreibt”, schrieb der “Spiegel”.

„Eine der Auswirkungen des Treibhauseffekts schlägt in Nord und Süd mit gleicher Wucht zu“, schrieb das Magazin: „Stürme von bislang unbekannter Stärke werden sich zusammenbrauen“.

Für den Versicherungsmeteorologen Berz seien “die neuerdings immer häufiger heranbrandenden Unwetter erst die Vorboten einer wirklich katastrophalen Entwicklung”, zitierte der “Spiegel” den Mann von der Versicherung.

Ich war in den 90er-Jahren Student, und als Grundwissen der Klimatologie wurde uns zwei Dinge vermittelt, die der These von den zunehmenden Stürmen in unseren Breiten widersprachen:

Die Pole erwärmen sich im Zuge der globalen Erwärmung am schnellsten, der Temperaturgegensatz zu niedrigen Breiten verringert sich folglich, was die Energie für Stürme schwächt.

Dass kalte Zeiten der Erdgeschichte stürmischer waren, gehörte zum Grundwissen der Paläoklimatologie.

Die Realität hielt jedenfalls nicht Schritt mit der medialen Eskalation: Die Sturm-Aktivität in Deutschland hatte im Laufe der Neunziger nachgelassen, nur Orkan „Lothar“ sorgte 1999 für größere Unruhe.

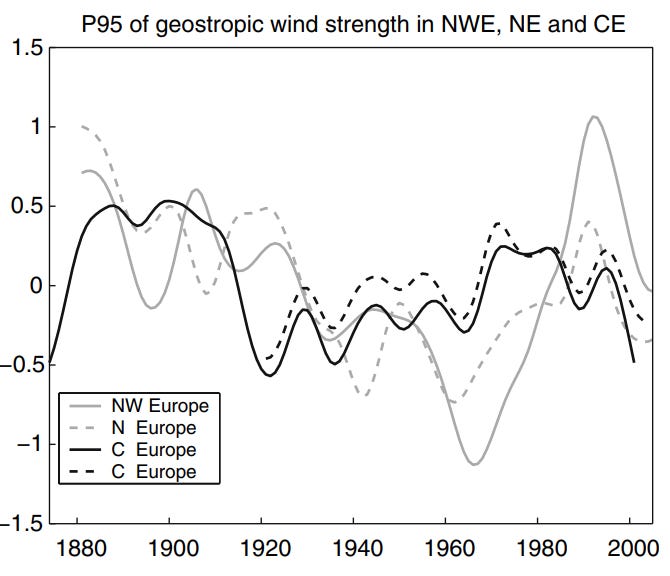

Statistiken seit 1881 offenbarten die Realität über Stürme, die Windaktivität hatte nicht zugenommen:

Eine Studie resümierte: “The increase in storms throughout Northern Europe from the 1960s to the 1990s raised public concern. This diminished once storm levels decreased in the mid 1990s”.

Medien gingen der Sachlage nicht auf den Grund. „Wie der Klimawandel immer mehr Killer-Stürme produziert“, titelte der „Spiegel“ im Juli 2002.

Das Magazin zitierte in einem anderen Artikel im selben Monat den damaligen Chef der UN-Umweltbehörde UNEP, Klaus Töpfer: „Niemand kann heute noch einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und vermehrt auftretenden Stürmen leugnen.“

Mittlerweile ergibt sich ein Abwärtstrend bei der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit in Deutschland:

3. Resümee

Die positive Entwicklung bei Stürmen kann die Sorge vor schlimmeren Waldbränden natürlich kaum lindern. Die Entwicklung der Feuer hängt wesentlich davon ab, ob zunehmendes Waldbrandwetter mit Vorsichtsmaßnahmen gekontert werden kann.

Immerhin: Manche Wissenschaftler prognostizieren, dass sich der Abwärtstrend bei Waldbränden fortsetzen könnte, trotz Klimawandel. Hauptursache seien zunehmende Niederschläge aufgrund der Erwärmung.

Die widerlegte Eskalationserwartung bei den Stürmen der 90er-Jahre lehrt jedenfalls Skepsis gegenüber dem bei Umweltthemen regelrecht automatisierten Medienalarmismus. Axel Bojanowski